こんにちは、カッヅです。

日本では有名大学に行って大企業に入ることが“人生の正解”みたいな風潮があると思います。高学歴というだけで「この人は信用できそう」とか「収入高いのかな?」とか思いませんか?

その一方で、「高学歴バカ」なんて言葉もあります。人の気持ちを考えて行動できなかったり、自分より偏差値が低い大学出身の人をバカにしてみたりと、他人を困らせたり不快にさせてしまう人がいます。

「高学歴なのになぜ人とうまくいかないのか」という本の中では、「高学歴な人ほどコミュニケーションが苦手で駄々をこねて他人を困らせやすい」と語られています。高学歴の人全員に当てはまらないと思いますが、傾向としてはそうなのかもしれません。

そんな高学歴な人の特徴を“脳”の観点からみていきましょう。

※ここでは、本に倣い偏差値が60以上の大学を卒業している人たちを頭がいい人(高学歴)とします。

脳の発達について

まず前提として、高学歴の人でもそうでない人でも生まれもった脳に大差はありません。

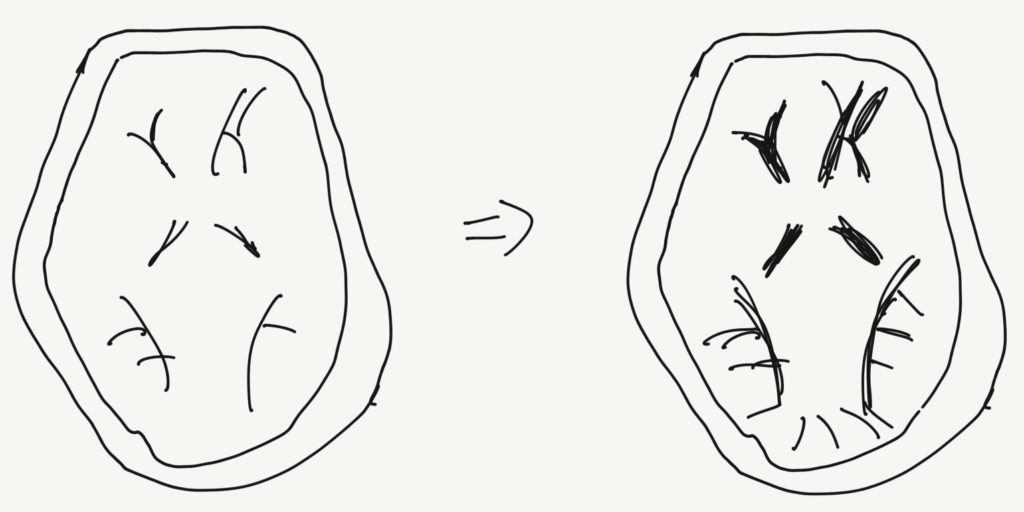

ただ、高学歴な人は脳の”思考系”や”記憶系”の領域が普通の人よりもかなり発達しています。

一方で、自分が鍛えてきた領域以外は全然成長していないという特徴もあります。

この特徴は、MRIで脳をスキャンすることでわかります。脳の発達の程度が目で見てわかるってとても面白いですね。

※ちなみ領域は以下の8つになります。

- 思考系:思考や判断に関係

- 感情系:運動系に接して位置する感覚系を含み、感性や社会性に関係

- 伝達系:話したり伝えたりすることに関係

- 運動系:体を動かすことに関係

- 聴覚系:耳で聴くことに関係

- 視覚系:目で見ることに関係

- 理解系:物事や言葉を理解することに関係

- 記憶系:覚えたり思い出したりすることに関係

これらの8つの領域は鍛えて発達させるためにある程度の時間を要するため、全ての領域が突出している”天才”は、おそらく存在しません。

そのため、

- 運動は得意だが、物覚えが悪い。

- 視覚や聴覚はすぐれているが、深く考えるのは苦手。

- 理解するのに時間はかかるが、人に話すのは得意。

みたいな感じで、個々人に特徴として現れてきます。

高学歴な人の脳の特徴

繰り返しになりますが、高学歴な人は脳の”思考系”や”記憶系”の領域がとても発達しています。これらの領域が発達していないと、難関大学に合格することは難しいでしょう。

そして、多くの高学歴の人たちが学歴を武器に就活で内定を獲得していくと思いますが、その人たちがどんな仕事も完璧にこなせるかというと、答えはNOです。

例えばですが、高学歴の人たちは”感情系”の領域が発達していない傾向があります。”感情系”の領域が発達していないとどうなるかというと、他人とのコミュニケーションが難しくなってきます。なぜなら、相手の気持ちを考えた発言ができないからです。

同僚や上司との日常会話で相手の気持ちを逆撫でするような発言を繰り返していれば仕事も進めにくくなりますし、取引先の人たちの良好な関係を保てなければ契約打ち切りとなってしまうかもしれません。

学生時代までは家族や狭い交友関係でそれほど目立ちませんが、社会に出ると様々な年代や層、異性との付き合いで広いコミュニケーション能力が必要となるため、人間関係で齟齬が表面化し、目立ってきます。

(余談)”感情系”の領域を発達させないと頭が良くなる?

余談ですが、高学歴な人は”感情系”の領域が未発達だからこそ高学歴なのかもしれません。

「おい、ちゃんとやってくれよ」という言葉は、前後の文脈や言葉の調子、表情によって冗談めかして言っているのか本気で怒っているのか変わりますが、高学歴な人たちは、表情や空気感を掴めず相手を怒らせてしまうことも少なくないです。こういう点でコミュニケーション能力が低く社会で不利になりがちです。

一方で、「(状況から考えて)今はこれをやるべきじゃない」とか「あの人には義理があるから、今日は付き合わなければならい」と言った感情に振り回されることがないため、自分がしないといけない勉強に集中することができるため、高学歴になるとも考えられます。

脳をバランス良く発達させていく

私個人としては、高学歴な人たちはコミュニケーションをあまり必要としない、自分の特性が生きる職業に就くのも一つの手だと思いますが、やはり私たちは社会で生きているため、適度にコミュニケーション能力を高めていくのも必要だと思います。

近所で周りの目も気にせず店員に怒鳴り散らす老人になりたくなければ、”理解系”や”記憶系”以外の領域も鍛えて発達させていきましょう。

では、”感情系”の領域を発達させるために具体的に何をすればいいかというと、感情が揺さぶられる体験をすることです。

例えば、髪型や服装をいつもと違うものに挑戦してみるといいでしょう。それは成功しても失敗しても自分の感情を揺さぶってくれます。

他にも自分の感情をノートに書き出してみたり、植物に話しかけてみたりすると、自分の感情が整理され、興奮していた脳がクールダウンして気持ちが穏やかになります。自分の感情をコントロールするというのも”感情系”領域の発達を促します。

他の領域の発達のさせ方についても、著者の加藤俊徳さんがたくさん本を出しているので気になる方は読んでみてください。